- 压水堆核电站仪控DCS远程I/O站的设计

-

企业: 控制网 日期: 2004-02-08 领域: 电源 点击数: 2188 何大宇

1 概述

为了使广三核能够很好地应用DCS技术,我们开展了压水堆核电站仪控DCS远程I/O站(以下简称“I/O站”)的模拟设计工作。这是以岭澳工程为例开展的设计工作。其目的主要有三个:

(1) 通过这项工作,开发并掌握DCS远程I/O站的设计方法,提高设计技术水平,满足将来中标堆型自主化设计工作的需要。

(2) 提出用户需求,用于岭东工程谈判,使潜在承包商根据我们提供的资料数据提供相关设备和技术服务。

(3) 可资源共享,供大亚湾、岭澳核电站仪控设备改造使用。

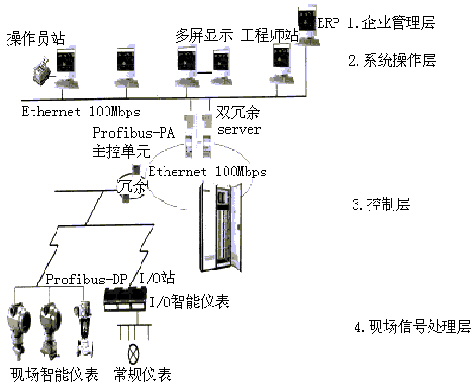

DCS即分布式控制系统是此次设计方案的重要改进项目之一。I/O站是DCS与现场仪控设备进行信息交换的前端设备,是DCS的基础部分。DCS的主要结构及I/O站的位置参见图1。

采用I/O站可降低工程造价,提高核电站的可靠性及安全水平,其优点主要体现在以下5个方面:① 节约电缆(即节约相当于岭澳核电站仪控电缆总量的60%);② 节约安装工时和相应的桥架;③ 减少原有电缆及桥架占用的巨大空间(这非常有利于防火分区和实体隔离);④ 明显缩小防火区域和减轻防火难度;⑤ 采用光纤,运行时光纤电缆是完全和电位差无关的,可使仪控系统抗电磁干扰的能力大大增强,并可节省昂贵的等电位接地连接的额外投资。

图1 DCS的主要结构及I/O站的位置

随着这一项目的完成,基本确定了全厂I/O站的位置以及每个I/O站内的信号容量和信号性质,为下一阶段I/O站的具体设计,如I/O站设备的选型、模块数量的确定以及采用光纤与上一级相连的方案等等奠定了坚实的基础。

2 I/O站设置的基本原则

(1) I/O站全部设在反应堆厂房外;尽可能设置在非辐射防护控制区内,以利于检修维护;

(2) 尽可能靠近现场;要在三维立体空间仪控信号相对集中的地点设置I/O站,以最大限度地节省电缆;

(3) A列、B列、SIP I、SIP II、SIP III、SIP IV、SIP V要单独设站;站与站之间要实体隔离,以满足安全分区、防火分区、辐射防护分区的要求;

(4) 满足I/O站对温度、湿度、抗震、防尘、防水淹、防电磁干扰等方面的要求。

3 模拟设计的范围

将全厂纳入I/O站的信号范围划分为两个区域:

(1) 反应堆厂房区域,包括1RX、2RX内纳入DCS的全部仪控信号。

(2) 综合区域,包括WX、KX、NX以及LX厂房内的纳入DCS的全部仪控信号。

考虑到常规岛本身通常有一个独立的DCS系统,相当于全厂DCS系统的子系统,与全厂DCS系统进行信号通讯。在常规岛设置I/O站的原则和方法与核岛相似,只是信号的规模、I/O站的数量以及复杂程度与核岛相比要少很多。

BOP各工艺系统基本上相对独立,多为计算机控制,可直接与全厂DCS数据通讯网连接,不必单独设置I/O站。

因此I/O站模拟设计的范围主要在反应堆厂房区域以及综合区域内。

4 I/O站的设计

I/O站设计主要涉及远程I/O站的布置设计及I/O站本身设备设计两部分。布置设计是根据全厂I/O信号的分布,选择合理的位置,并根据I/O信号的数量确定I/O站的规模与数量。在此介绍I/O站的布置设计。

4.1 反应堆厂房区域

(1) 仪控贯穿件的分布

位于反应堆厂房和连接厂房之间的仪控贯穿件,其主要功能是为反应堆厂房内外的仪控信号提供双向传递的通道,它们的位置和数量直接影响到与反应堆厂房内仪控信号相关I/O站的布置设计。一号核岛仪控贯穿件分别集中分布在1WX厂房的+3.80米和+11.5米处,各有10个和23个贯穿件;二号核岛仪控贯穿件的分布与一号核岛不同,而是散布在2WX厂房的从+3.80米到+16.05米处,相对集中在+3.80米和+11.50米,共有33个贯穿件。

根据对反应堆厂房内仪控信号的类型与功能,对经过贯穿件的信号予以分类,确定每个反应堆各有25个贯穿件纳入到I/O站的范围,其它如通讯系统、消防系统等信号另行处理。

(2) 数据库的开发

根据参考电站电气贯穿件清单以及纳入DCS范围的系统手册,对应着每一个贯穿件统计整理出纳入I/O站的信号。这些信号汇同综合区域的信号开发形成“核电站仪控DCS远程I/O信号数据库”。该数据库不但将所有信号的类型、数量、功能做了统计,还包括从信号源设备到终端的各段电缆路径。此外,该数据库还表示出相应的I/O站位置,从而使I/O站设计细化,已达到与岭澳核电站仪控信号电缆端子排可一一对应的深度。

从现场取样进入I/O站的信号为I/O站的输入信号;从I/O站的上一级通过光纤传输到I/O站并经I/O站转换输出驱动现场设备的信号为I/O站的输出信号。输入、输出信号按性质分为两大类即模拟量和开关量;按安全功能及性质的不同分为7种,即A、B列及SIP I~SIP V通道。

进出I/O站的信号经I/O站内的相关模块进行模/数转换、数/模转换以及开关量的处理。

(3) I/O站的设计(贯穿件法)

根据I/O站设计的基本原则将反应堆厂房的I/O站设置在紧邻现场靠近贯穿件的WX厂房内,分层布置。这样可使仪控信号电缆从贯穿件就近敷设到I/O站,长度大大缩短。从每个I/O站到DCS控制计算机的电缆则以光纤代之。一般地,一个I/O站仅使用一条光纤。从而大大减少了参考电站中仪控电缆的数量。这种设置I/O站的方法简称为贯穿件法。

经过详细的选择与比较,将1RX的信号分配在位于WX厂房+3.80米、+11.50米和+15.50处的I/O站内;将2RX的信号分配在WX厂房+7.00米、+11.50米和+15.50米处的I/O站内。

两个核岛的I/O站各有8个,其中A列有两个、B列有一个、SIP I~SIP V各有一个。

4.2 综合区域

综合区域I/O站信号分布的特点是涵盖的范围广而且分散;特别是在NX厂房内的信号分布呈不对称性。这一特点决定了综合区域I/O站的设计比反应堆厂房区域要复杂。

除核岛外,全厂其它工艺系统的仪控信号,绝大多数都是通过CR(就地接线箱)进行集散的,因此将CR所含的信号以及分散的信号统计整理完整,就能确保数据库的记录完整。

I/O站的设计(“CR”法):根据设计I/O站的基本原则,依据分布在现场各处的(就地接线箱)CR,统计整理出纳入DCS I/O站的仪控信号,分类存放在数据库中。

按照CR的分布将全部仪控信号标注在0号图纸上并综合全部共26张图纸的信号分布,在三维立体的空间中统筹确定I/O站的位置。这种设置I/O站的方法简称为“CR”法。

需要说明的是,全部仪控信号均可配置在不但满足安全、环境、检修和运行管理的要求,而且又邻近信号源或驱动设备的I/O站内。因此就某个I/O站而言,其内部可能既有来自于反应堆厂房区域的信号,又有来自于综合区域的信号。

具体地说,在综合区域内需新建7个I/O站:

在±0.00米设置2×2+1个I/O站,即位于核辅助厂房NX246房间。这个房间原为KSN系统的机架间,采用DCS后,基本空置,故改造后设计安放5个I/O站,即两台机组A、B列的I/O站及0、9字头信号的I/O站。这些I/O站接受来自于-6.70米、-3.40米以及±0.00米的A、B列信号及这一区域的0、9字头的信号。

来自0、9字头的信号仅有A列,无B列信号,且占94%的信号位于+8.00米及以下,因此将其全部集中在±0.00米的I/O站;如有需要也可采用现场总线的方式进一步减少个别远离I/O站的电缆。

在+11.5米的LX505、545房间中利用继电器机架腾出的部分空间分别分隔出两个房间,临时编号为1W506和2W545,分别设立综合区域在标高+11.5米及以上的B列信号I/O站;编号为1W506I/O、2W545I/O。

+5.0米及以上的A列信号分别送到分布在两台机组+3.80米、+7.00米及+15.50米的A列I/O站中去。

这一区域的SIP信号全都引至位于+11.5米和+15.5米处的SIP I/O站。这样安排一方面是由于综合区域的SIP信号数量不多,不值择地另设I/O站;另一方面SIP I~SIP IV的信号主要集中在这两层厂房,故如此安排。

需要说明的是SIP I、II、III、V中的极少量信号属于9号机组,根据其信号终到设备分别将其安排在1、2号机组相应的I/O站内。

对少数分散的远离I/O站的仪控信号,可采用现场总线将信号引进I/O站。

5 结语

通过这项工作,取得以下成果:

① 开发并基本掌握了适应不同压水堆核电站远程I/O站的设计方法。

② 设计并完成了关于全厂与RX、WX、KX、NX、LX厂房中仪控信号相关的共23个现场I/O站的布置。

③ 开发了全部I/O站总共拥有近6200条记录的数据库。

④ 建立了WX、KX、NX、LX厂房与I/O站相关的从-6.70米至+24.00米各层厂房仪控信号分布图及I/O站分布图。

⑤ 最重要的是,大家基本掌握了DCS远程I/O站的设计方法;不但能定性地与潜在承包商交流,而且能具有一定深度、定量地与其探讨,在将来的谈判工作中做到心中有数,在将来的工程改造中发挥作用。

|

|

|

|

|

|

- 下载排行更多»

-

- 1Power Panel宣传样本

- 2公司形象手册

- 3工业PC宣传样本

- 4集成自动化宣传样本

- 5驱动器产品概览样本

- 6贝加莱CNC技术

- 7电机与减速器产品概览

- 8变频器样本

- 9移动车辆及工程机械自动化

- 10Automotion 2013-03

- 11印刷行业专刊(2013)

- 12培训模块之 TM213-自动化操作系统(Runti..

- 13培训模块之 TM210-Automation Studio 3.0..

- 14操作面板和工业PC选型手册

- 15电机和减速器选型手册

- 16APROL DCS宣传样本

- 17APROL EnMon宣传样本

- 182013年菲尼克斯电气德国汉诺威展会精彩回顾

- 192013年菲尼克斯电气德国汉诺威展会报道-4..

- 202013年菲尼克斯电气德国汉诺威展会报道-4..

- 212013年菲尼克斯电气德国汉诺威展会报道-4..

- 222013年菲尼克斯电气德国汉诺威展会报道-4..

- 在线反馈

| 1.我有以下需求: | |

|

|

|

| 2.详细的需求: | |

| * | |

| 姓名: | * |

| 单位: | |

| 电话: | * |

| 邮件: | * |

.jpg)